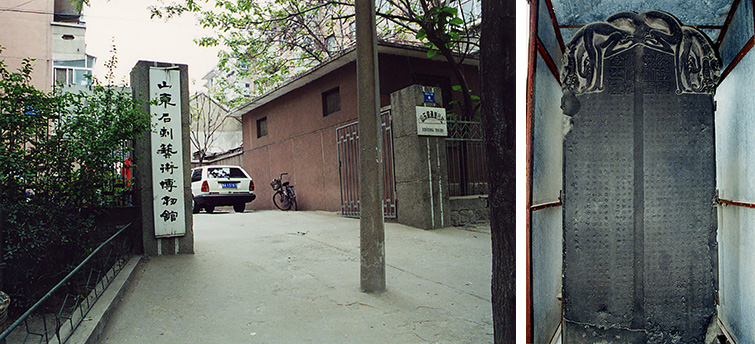

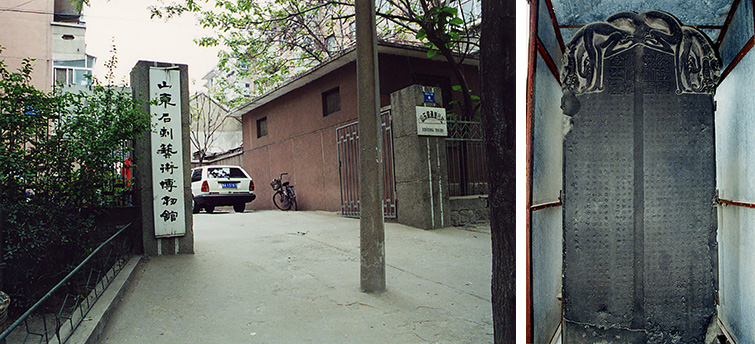

●(図1)山東石刻藝術博物館(図2)ブリキ小屋に閉じ込められた「高貞碑」

高貞碑は、中国南北朝時代の北魏正光4年(523年6月に建てられた高級貴族の墓碑です。撰文、筆者、刻者については見当たりません。高貞碑は六朝時代・北朝で発展した「六朝楷書」を代表する書蹟として知られるほか、同族の高慶の墓碑「高慶碑」と高湛の墓碑「高湛碑」とともに「徳州三高碑」として知られています。

高貞(489〜514)は、『魏書』に記載はありませんが、碑文に字は羽真、渤海の脩(現・徳州)の人、高偃の子と読めます。母方が皇帝外戚の一大豪族ということもあり、秘書郎となり太子洗馬に任命されますが、延昌三年、わずか26歳で亡くなりました。汪★は『十二硯斎金石過眼録』のなかで

「文は仍ち六朝の風格、書勢は遒麗平正、これ魏碑の佳なる者なり」

とあります。

清代初期に北朝の墓碑や墓誌が大量出土したことで、それまで完全に忘れ去られていた北朝の「六朝楷書」の存在を知らしめ、そのレベルの高さに多くの研究者や書家が驚嘆し、六朝楷書の研究が急速に広がりました。一般的に書道の基本である楷書を習う時、唐代の欧陽詢、虞世南、★遂良を、そして次に北魏の高貞碑や張猛龍碑を学ぶことが多いと思います。実際に北魏の楷書は名品が多く、高貞碑を始め、石門銘、張猛龍碑、龍門造像記、墓誌銘各種が挙げられます。日本には明治13年(1880年)に楊守敬が多くの碑法帖とともに来朝しました。これによりそれまで六朝楷書にほとんどなじみのなかった日本の書道界に大きな衝撃が走り、日下部鳴鶴・巖谷一六など多くの書家が高貞碑の書風に学んで自身の書を打ち立てたことは周知の事実です。

次号では24年前に筆者が自分の目で確認してきた「高貞碑」と、その一級資料とも言うべき碑陰の確認によって出土時期を知ることとなった経緯についてお話ししたいと思います。数多くありますが、孫星衍が所蔵した原本は現在、北京故宮博物院収蔵となっています。