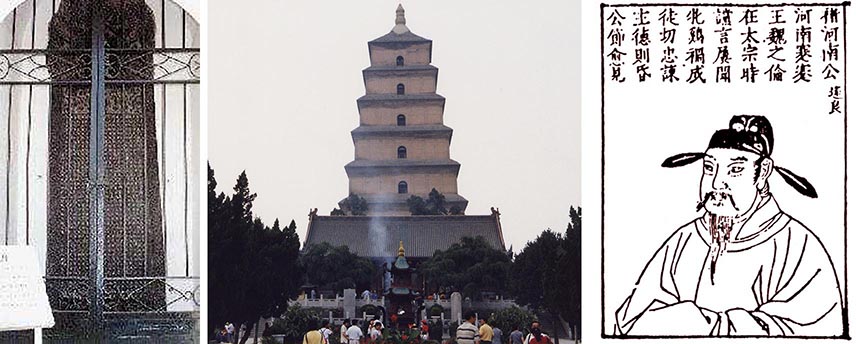

唐の「大慈恩寺」は、648年、太宗の時に皇太子(後の高宗)が、生母の冥福を祈り都の長安(現・西安)に創建した仏教寺院で、永徽3年(652年)に玄奘が五一歳時、インドから帰国してもたらした仏典、仏像類を収めるために境内に大雁塔を建造したものです。後に寺院は荒廃しましたが、慈恩寺西院近くに高さ180尺の瓦石を積み上げた西域風の甎塔を建てたとされます。工事には玄奘自身が竣工しましたが、現存する7級300餘尺(64.5一七メートル)のものは明の万暦年間の改築で、創建当時の様式とは全く別のものとなっていますが、シルクロードの終着点の文化遺産として世界遺産に登録されています。

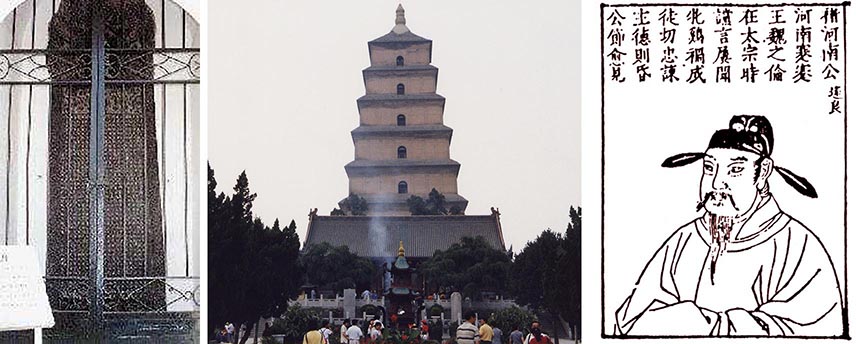

陝西省博物館(西安碑林)には玄奘三蔵の大般若経翻訳完成を讃える為、太宗皇帝撰文による序文「大唐三蔵聖教序」と、高宗の撰文による「大唐三蔵聖教序記」の二種類があり、対になる二つの石碑に刻されています。書者はいずれも永徴3年(652)に制作された初唐の三大家の一人、★遂良(596〜658)の楷書碑「雁塔聖教序」として知られています。この二碑の日付には2ヶ月の間隔しかありませんが、太宗撰文の「序」には躍動感溢れた引き締まった結体であるのに対し、高宗撰文の「序記」には、結体のゆるみや線質にも張りの無さを感じさせます。余談ですが、盛唐の顔真卿を加えて、唐代の四大書家ともいいます。

『西遊記』に登場する三蔵法師のモデルとなったインドより大量の経典を持ち帰った玄奘三蔵(602〜664)の、漢語翻訳に対する大事業を称え、時の皇帝である太宗とその子・高宗が文を寄せたもので、楷書でありながら、筆圧の強弱を巧みに駆使した躍動感ある書風は、行草書の筆意が加えられた名品として高く評価されています。

次号では★遂良の生涯について、そして代表作についてもお話ししたいと思います。