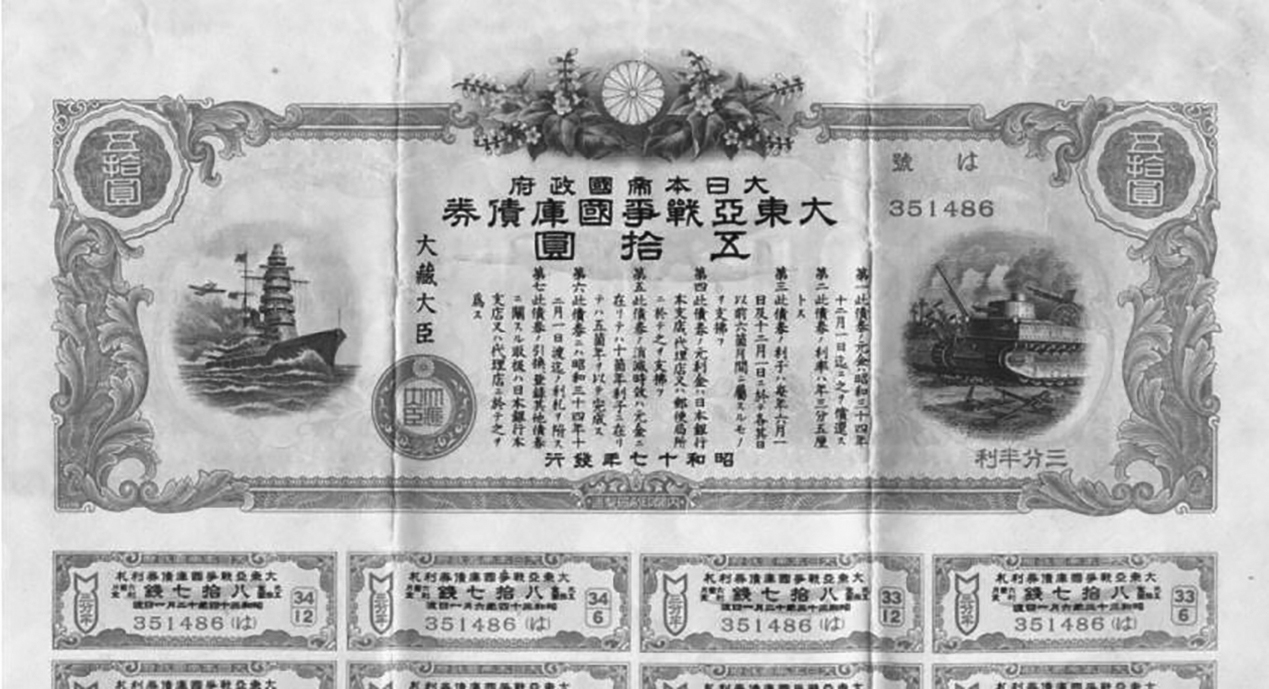

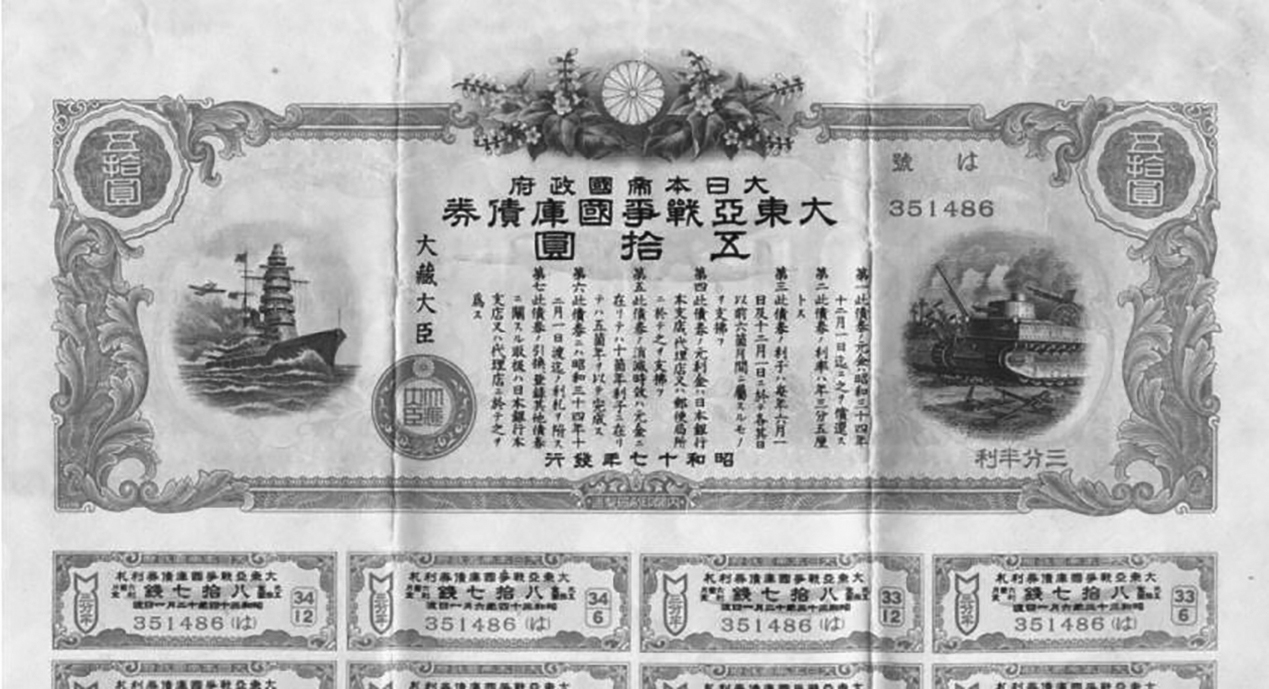

●開戦翌年の1942年(昭和17年)に日本政府が発行した「大東亜戦争国庫債券」(戦争国債)

街を歩けば「支那そば」店をよく見かけますが、明治初期の頃は「南京そば」と呼ばれていました。「南京」「支那」「中華」は全て中国のことであり、いわゆる中国の麺という意味です。明治中期頃に横浜の南京街(中華街)ではすでに「支那そば」が誕生していたと言われています。その頃から「支那そば屋」や「柳麺」「老麺」などに変わり、戦後「支那」という言葉から、前述の理由から「中華」に変化したのです。しかし1980年代以降、支那そばや支那竹など、差別意識のない人とともに使用頻度が増えているそうです。いずれにしても悪意をこ込めて呼ぶと卑語に変わるので注意が必要です。ちなみに放送局、新聞社が自主規制する放送禁止用語として「支那、支那人、支那蕎麦、支那竹、支那料理」などがあります。

さて多くの日本人は満州は支那の領地の一部であり、過去戦争で日本が侵略したと認識している方が多いと思いますが、満州は地域名では無く民族名です。元々は「女直」と呼ばれ、内モンゴルを経略して後は「大清」と改め、民族名を「満州」と称したのです。そもそも満州が支那に領有されたのは戦後で、それ以前はありませんでした。満州には満州族が住み、清国は「満州は満州民族の土地であり侵すべからず」としていました。

戦前、日本は清国と条約に基づき満州に租借地を得て昭和10年(1935年)、対日連携を正式に決定しています。満州国は昭和7年(1932年)に誕生し、昭和20年(1945年)、大東亜戦争で日本が敗戦するとともに僅か13年で消滅しました。その後、国民党政府と共産党政府が満州の土地や遺産を奪い合い、最終的に共産党が勝利し、満州民族は完全に漢民族の支配下となり、少数民族となってしまいました。筆者の友人に満州人(満族)がいますが、元来の満州語を話せる人はかなりの高齢者のみで、彼自身も満州語はもう話せないそうです。

旧満州を「中国東北部」と呼ぶことがあります。日本にも同様に「東北地方」がありますが、両国の「東北」に対する思いは全く似て非なるものです。日本では「東北地方」に対して郷愁(ノスタルジア)を込めて「みちのく(陸奥)」と呼ぶことがあります。その「みちのく」は、大和朝廷とその後継政権によって併合された地域ですが、日本が「みちのく」を禁忌とし、国内外に「東北」と呼ぶ様、強要した事は一度もありません。今月は少しセンシティブな内容になってしまいました。