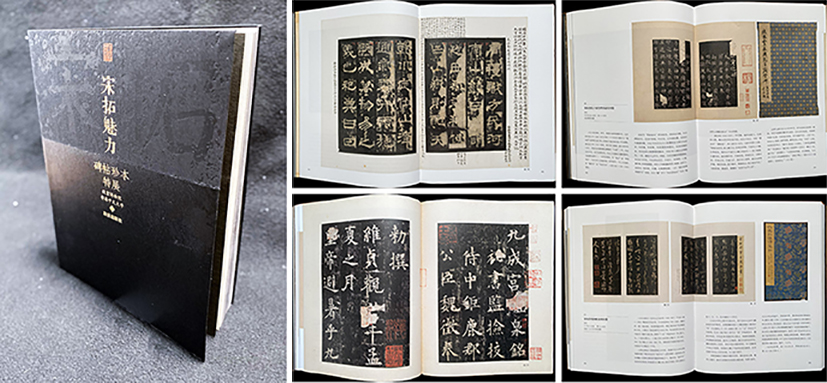

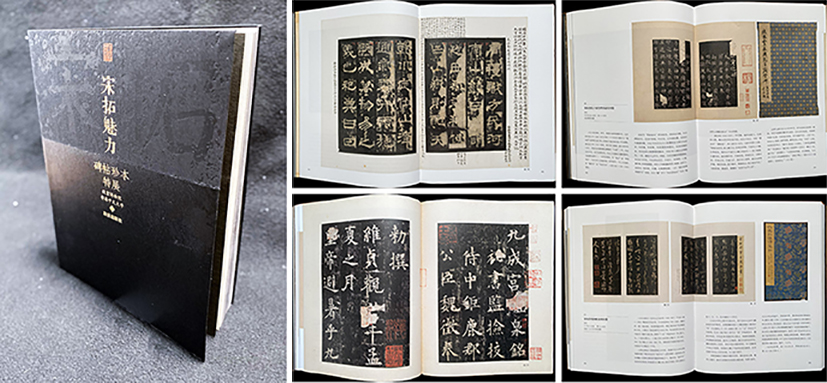

●左上から図録「宋拓魅力─碑帖珍本特展」、宋拓東漢西岳華山廟碑冊、宋拓唐孔子廟堂碑西廟堂本冊、宋拓唐九成宮醴泉銘(李祺本)冊、宋拓淳化閣帖泉州本冊

昨秋(2023年9月16日~11月5日)、北京故宮博物院文華殿で「宋拓魅力─碑帖珍本特展」が開催され、宋拓の名品を一般公開しました。芸術の側面を含む古代碑文の拓本は、政治、経済、宗教、哲学、習慣、民俗学、文学などの同時代資料であるだけでなく、古代文学、歴史、文献学などに多くの貴重な資料を提供してくれます。

この「宋拓魅力─碑帖珍本特展」は、香港中文大学の北山堂コレクションと、北京故宮の所蔵品を合わせた充実した展覧会で、その殆どが日本で公開されたことのない名品揃いです。知り合いに依頼して本展図録を入手しましたのが、宋拓の虞世南「孔子廟堂碑」、欧陽旬「九成宮醴泉銘」、李邕「李秀碑」、「李思訓碑」、顔真卿「多宝塔碑」、柳公権「玄秘塔碑」など名品ばかりです。本号ではかい摘んでご紹介したいと思います

1.西岳華山廟碑

後漢延熙8年(165年)に陝西省華陰市にある西岳寺に建立された西岳華山廟碑は明代の地震で破壊したため、原拓本は本展展示の故宮博物院所蔵の「華陰本」と香港中文大学所蔵の最旧拓本「順徳本」を除けば「四明本(故宮博物院)」と我が国の書道博物館蔵の「長垣本」の四本しか実在しません。宋拓が同時に展示されているため、来場者は二つの宋拓本の類似点と相違点を間近で比較することが出来た。

2.唐 孔子廟堂碑 西廟堂本冊(北京)

原石は唐代早くに喪失、後世に重刻(拓本からの複製)された。宋代の重刻らしい石が二種類あり、近年まで伝わった。唐代の拓本とされるのは、日本の三井文庫にある一冊だが、一部分しか確認出来ない。重刻については、西の陜西省の石を「西廟堂本」とも「陜西本」と呼ぶが、三井文庫本はかなりの部分が陜西本で補われた。東の山東省城武県の石を「東廟堂本」または「城武本」と呼ぶ。

3.唐 九成宮醴泉銘 李祺(鴻裔)本(北京)

「楷書の極則」と呼ばれる九成宮醴泉銘の原石は陜西省麟遊県にあるが、摩耗してしまっている上に文字をはっきりさせるため何度も改刻されたため、原形をとどめていない。本展展示の宋拓李琪本(故宮博物院)の他、宋拓李鴻裔本(官拓本)、日本三井記念美術館蔵品の宋拓端方本(海内第一本)が著名。

4.淳化閣帖泉州本冊(香港)

日本未公開の資料群のなかでも極めて重要。拓本は極少数下賜されただけで、原版が焼失したため多数の再版が後世まで制作された。明代の文徴明『停雲館帖』、清代の呉廷『余清斎帖』、乾隆帝「乾隆御覧之寶」印がある『三希堂法帖』などが著名。

北宋に刻された『淳化閣帖』は全10巻で、内府所蔵の先秦から隋唐まで1000余年に亘る歴代皇帝、名臣、著名書家の書蹟を集めたもので、その第6~8巻は王羲之、第9~10巻は王献之による。我が国には書道博物館所蔵の明拓粛府本、夾雪本、観峯館の明拓玉泓館本がある。