笑いの漢字

更新日:2025年03月01日

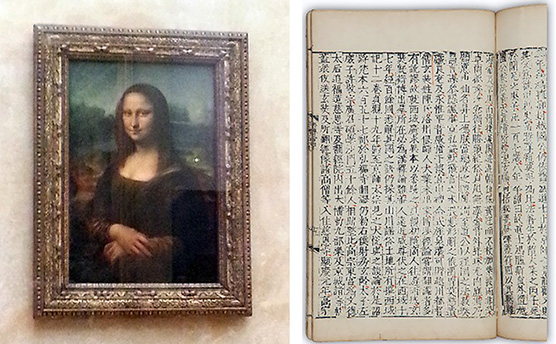

●「モナリザ(ルーヴル美術館)」2014年筆者撮影(左)と旧唐書(国立公文書館蔵)

にっこりと笑うさまを「莞爾(かんじ)と笑う」といいますが、漢文では「置き字」といわれる助字で、後ろに必ず「…として」が続きます。莞爾の語源は「論語」で、「夫子莞爾而笑曰」という一節があります。訓読は「夫子莞爾として笑ひて曰く」で、「夫子(教師など教養の高い人物)がにっこりと微笑んだ」という意味になります。

また「嫣然(えんぜん)と笑う」もあります。「嫣然(艶然とも)」自体に「美人(女)」や「笑う」という意味が内包するので、こちらは美女がにっこりと笑うさまを指します。多くの人々を魅了してきたモナ・リザの絵に描かれている謎めいた微笑みも「嫣然」というのでしょうね。語源は宋玉『文選』の「登徒子好色賦」で、嫣然一笑の類義語に婉然一笑があります。

他の例を挙げると、大笑いの類いの「朗笑、哄笑、爆笑」、四字熟語に「呵々大笑、破顔一笑、抱腹絶倒」、抑え気味の「微笑、苦笑、失笑」、四字熟語に「一顰一笑」、あざけたりさげすむ「冷笑、嘲笑、憫笑」、四字熟語に「笑止千万」などがあり、漢字「笑う」の幅広さに驚かされます。

さて「笑中有刀(笑中に刀あり)」という言葉があります。出典は「旧唐書」李義府伝で、中国五代十国時代の後晋出帝の時に、劉?・張昭遠・賈緯・趙瑩らによって編纂された唐の成立(618年)から滅亡まで(907年)について書かれた二十四史の一つの歴史書です。

次号では李義府とはどんな人物なのか、「笑中有刀」の解説と、笑いに関するお話をしたいと思います。